PERCY JAVIER

NOVELISTA / WRITER /

/ LIMA LUMPEN

/ LINKS

NOVELAS:

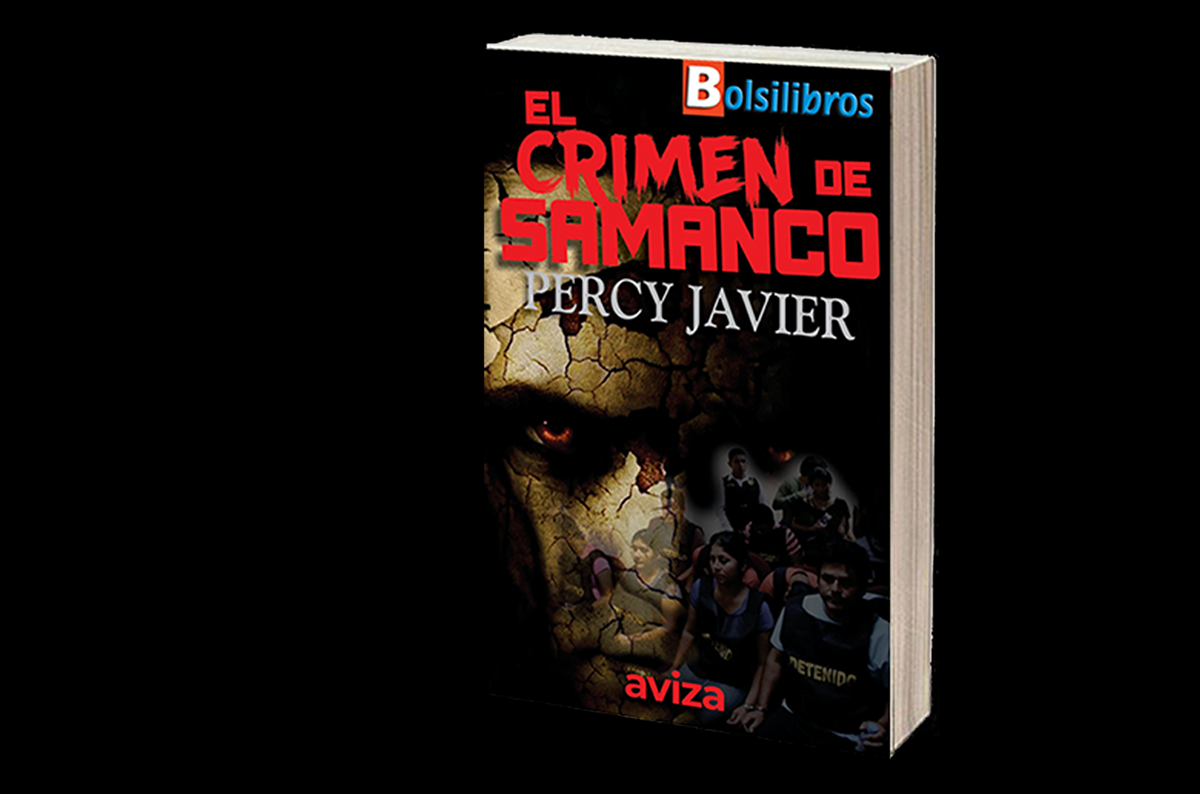

El Crimen de Samanco

El Vuelo de la Urraca

El Capitán Carlos

/ Adquiérelas en:

NOVELISTA / WRITER /

/ LIMA LUMPEN

/ LINKS

NOVELAS:

El Crimen de Samanco

El Vuelo de la Urraca

El Capitán Carlos

/ Adquiérelas en:

El Crimen de Samanco

El Vuelo de la Urraca

El Capitán Carlos / Adquiérelas en:

El Crimen de Samanco

Don Bulnes pensó que rezarle a la virgen María las tardes de otoño en la pequeña iglesia del padre Pablo, evitaría la tentación de los sobornos.

Conversaciones en el Bar Zorba

-¿A quién se lo íbamos a decir? -preguntó.

-No lo sé-dijo ella.

-Hay que decirle que se murió -dijo el Toparpa sentado en la mesita de aquel bar de mala muerte-. Solo eso. Nada más.

Los tres se miraron, así como se mira cuando uno no tiene nada más que decir. La mujer obesa, de aretes grandes y rojos, de cabello amarrado con un lazo verde reluciente, deseaba añadir una última palabra, pero esta no asomó a sus labios. Pensó si habría otra forma de hacerlo a un lado.

Don Bulnes era muy terco, pensó. Ella misma le ofreció un buen porcentaje, una tajada del negocio. El muy santurrón se lo echó en cara, que a él nadie lo compraba, qué se habría creido usted, doña Imelda. La hizo avergonzar, toda roja sus mejillas, la botó de su casa a gritos, el muy santo.

-Don Tarciso, no habría otra forma de hacerlo?

-Usted dígamelo doña Imelda.

-No lo hay -alzó su vaso el Toparpa.